(通讯员张芮川)7月3日,性爱网站 “抱“薪”传红,“青”心逐梦”青培分队青年学子走进四川成都温江公园王光祈纪念馆。团队成员们通过沉浸式参观,深刻学习五四先驱王光祈“坐冷板凳,做热心人”的精神,在追寻先驱足迹中汲取力量,立志传承红色基因、担当青春使命。

七月的风还带着樟木香气,青春的脚步已叩响历史的门环。晨曦初染温江公园,一群身着统一标识的青年身影步履坚定,汇向王光祈纪念馆——“传红色基因”青培分队成员们,怀揣着沉甸甸的责任与热忱,在这方承载着先驱者灵魂与理想的土地上,开启了一场深挖精神富矿、点亮青春信仰的寻根之旅。

(图为青培分队成员们在王光祁纪念馆前合影 通讯员张文召供图)

王光祈先生,这位从温江大地走出的赤子,其精神高度至今仍令人仰望。青年时期的他,早已在五四运动的激流中勇立潮头,是《每周评论》等进步报刊的重要撰稿人,字字句句如金石掷地,叩问时代。他怀抱“少年中国”理想,与李大钊等先驱共同发起“少年中国学会”,以思想启蒙的炬火,为民族命运点燃前行的光。纵使远赴重洋,负笈德国研习音乐学,他的心始终未曾远离故国山河。在异国的孤灯下,他奋力译介西方学术思想,更以音乐为桥梁,孜孜不倦探索着中华文化复兴的独特路径。其一生虽短如流星,却以“坐冷板凳,做热心人”的执着,在思想启蒙与文化救国的双轨上,留下了不可磨灭的深深辙痕。

(图为王光祁馆内王光祁雕像 通讯员杜尕儿供图)

纪念馆内,时光仿佛凝滞。当分队成员肃立于先生年少时伏案苦读的复原场景前,一张书桌、一盏旧灯、几卷泛黄书籍,无声胜有声地讲述着“坐冷板凳”的坚毅。展柜中先生旅德期间的书信手稿,那些力透纸背、饱含忧思的字迹,更让同学们久久驻足凝视。青年学子王梓涵在先生手抄的《少年中国说》片段前感慨:“那字里行间喷薄欲出的热望,穿越百年依然滚烫,烧灼着我们的心,也照见了我们肩上的重量。”

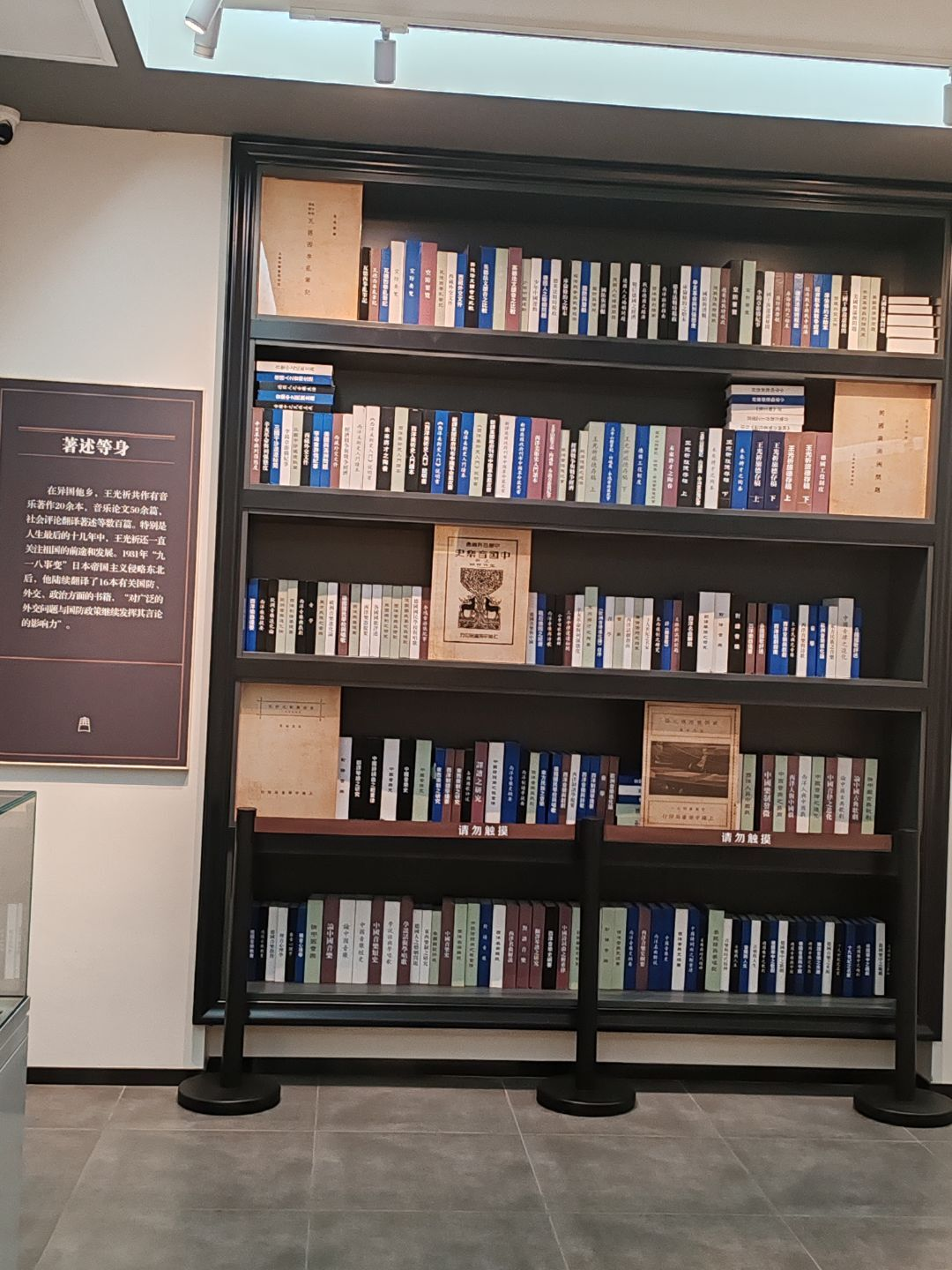

(图为馆内书架展示 通讯员丁心淇供图)

为了更深刻触碰历史的心跳,青培分队精心策划了“沉浸式”现场教学。王光祈先生青年时代的抱负与抉择,他如何在国家积贫积弱之际,毅然选择一条艰辛却充满理想光辉的道路,都化作鲜活的画面,激荡着年轻的心灵。当全体团员面对团旗,重温铿锵誓言时,那“为共产主义事业而奋斗”的誓言,在先生目光的注视下,获得了超越时空的磅礴回响。一位队员在活动后郑重地在笔记本上写道:“先生当年探索‘少年中国’之梦,今日我们续写中国梦的篇章,这是历史交付的接力棒,须臾不敢懈怠。”

(图为队员在馆内学习王光祁字画 通讯员袁蓉供图)

历史的厚重与青年的朝气在纪念馆内外激荡交融,产生了奇妙的化学反应。青培分队队员李思睿在心得中写道:“站在先生故里,凝视他伏案的身影,我猛然醒悟,所谓‘冷板凳’,并非冷漠无为,而是心无旁骛的专注,是‘择一事,终一生’的赤诚。先生用一生证明,真正的热爱,足以抵御漫长岁月的孤寂与纷扰。”队员张哲源则聚焦于先生“做热心人”的精神内核:“‘热心’二字,在先生身上是救国图存的奔走呼号,是身处异域仍心忧故土的热泪。今日中国虽已换了人间,但这‘热心’的本质从未改变——它是对脚下土地最深沉的眷恋,是为人民谋幸福的滚烫初心。这正是时代赋予我们的永恒课题。

王光祈先生的精神遗产,绝非尘封于展柜中的标本,而是奔涌不息、可感可触的活水源头。纪念馆馆长在访谈中深刻指出:“王光祈先生青年时代展现出的那种将个人理想熔铸于民族命运的高度自觉,以及他严谨治学、勇于创新、放眼世界的开阔胸襟,与当下倡导的核心价值高度契合,是青年一代砥砺前行不可或缺的宝贵精神资源。”这启示我们,传承红色基因,绝非简单回溯过往,更在于立足时代坐标,从中汲取那份为理想甘坐“冷板凳”的定力,永葆“热心人”的服务情怀,并锤炼出面向世界、面向未来的开阔视野与创新能力——这正是王光祈精神在新时代焕发出的独特生命力与深沉感召。

(图为王光祁纪念馆内工读互助纪念图 通讯员孙财阳洋供图)

夕阳的余晖温柔地浸染着温江公园的青翠,王光祈纪念馆在暮色中更显庄重。“传红色基因”青培分队满载而归,带走的不仅是历史的回响,更有灵魂深处被信仰重新点燃的火种。纪念馆前那棵百年银杏,枝干遒劲,新叶勃发,仿佛是历史与未来的一个生动隐喻——先贤播撒的精神之种,已在新时代成员们心中悄然扎根,静待参天。他们将以王光祈先生为青春坐标,将“坐冷板凳”的坚韧、“做热心人”的赤诚融入血脉,把个人奋斗的涓滴细流汇入民族复兴的壮阔征程。当青年个体心火燃烧,与时代宏图共振,那穿越时空而来的红色基因,便不再是遥远的回声,而将化为照亮前路的璀璨星辰,指引一代代青年在筑梦路上奋勇前行。